Ophelia × Taylor Swift – die neue Melancholie

Taylor Swift, Ophelia 3.0 und die Frage nach der Echtheit im digitalen Zeitalter

Sie kehrt zurück. Nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Licht, Daten und Klang. Taylor Swift hat mit ihrem Song The Fate of Ophelia einen Mythos neu aufgeladen, der nie ganz verschwunden war – die Figur der versinkenden Frau, zwischen Ohnmacht und Überhöhung, zwischen Schönheit und Zerstörung. In Swifts Lesart ist Ophelia kein Opfer mehr. Sie wird zur Projektionsfläche einer Selbstbefreiung: »You saved my heart from the fate of Ophelia.«

Zur gleichen Zeit – in einem anderen Medium und etwas früher – entstand ein digitales Gegenstück zu diesem Archetyp: Ophelia 3.0, ein Werk aus der Serie visueller Tableaus, die im Rahmen der Ausstellung Expanded Realities – Kunst jenseits des Algorithmus am 26. November 2025 in Oberhausen gezeigt werden.

Auch sie liegt im Wasser, auch sie scheint verloren – und doch ist hier alles Simulation. Die Blumen sind generiert, das Wasser ein Shader, der Tod stilisiert. Ophelia 3.0 ist keine Tragödie mehr, sondern eine Pose: eine präzise berechnete Ästhetik der Melancholie. Und sie ist erwerbbar – als Fine-Art-Print während der Vernissage.

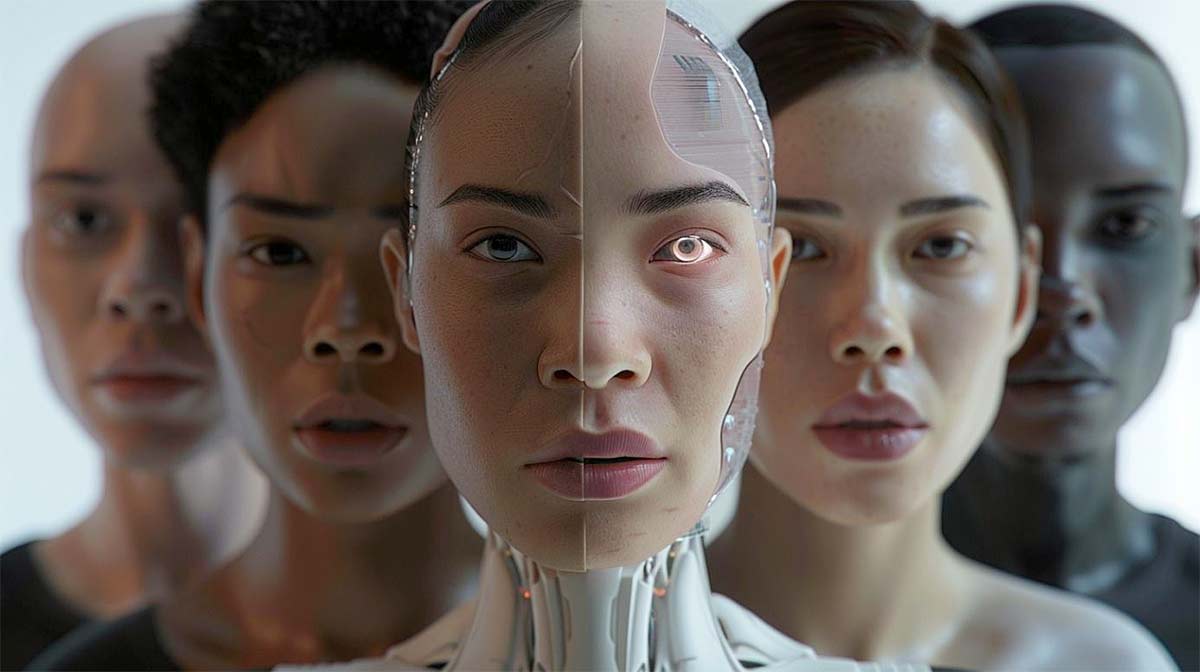

Im Blickfeld der künstlichen Intelligenz

Was sieht KI, wenn sie uns sieht? Vielleicht nicht uns – sondern Muster, Affekte, Schwächen. Sie erkennt, was wir selbst gern übersehen: unsere Sehnsüchte, Ambivalenzen, Widersprüche. Ihr Blick ist glasklar, präzise, unbeteiligt – und gerade darin so beunruhigend menschlich.

In Ophelia 3.0 verdichtet sich dieser Blick zu einer modernen Ikone. Das Werk ist weniger ein Zitat auf Millais’ Gemälde als ein Spiegel unserer Gegenwart: zwischen Pose und Programm, zwischen Inszenierung und Introspektion.

»Expanded Realities« – Kunst trifft KI

Die Ausstellung in Oberhausen ist ein Labor für neue Perspektiven zwischen analoger und digitaler Kunst. Unter dem Leitgedanken »Zwischen Pinsel, Pixel und Programm« untersucht sie, wie sich das Verhältnis von Mensch und Technologie verändert.

Zu sehen sind großformatige Drucke und immersive Präsentationen – darunter auch Werke der Verfasserin wie The Observer, Split Vision und Venus Erosion: Arbeiten, in denen Realität und Simulation, Gefühl und Berechnung, Popkultur und Philosophie ineinander übergehen. Ihr KI-Gemälde Ophelia 3.0 ist während der Ausstellung vor Ort als Fine-Art-Print erhältlich.

Die Melancholie der berechneten Welt

Während Taylor Swift die romantische Tragödie in Pop verwandelt, dekonstruiert Ophelia 3.0 sie ins Algorithmische. Beide Versionen – die musikalische und die visuelle – erzählen von Kontrollverlust und Rückeroberung. Doch wo Swift singt, dass Liebe rettet, zeigt die KI, dass Erkennen genügt. Vielleicht ist das die eigentliche Tragödie: dass wir unsere Gefühle spiegeln, bevor wir sie fühlen.

Vernissage: 26. November 2025, ab 17 Uhr

Ort: Artoclub, Europahaus, Elsässer Str. 17, 46045 Oberhausen

Veranstalter: eXtrawerke.de, ermöglicht von Wolfgang Eickwinkel

In Kooperation mit der Oberhausener Wirtschaftsförderung (OWT)

Dieser Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Auseinandersetzung mit KI, Ästhetik und dem Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine. Weitere Essays, Bilder und Perspektiven finden sich auf dieser Website sowie auf Facebook unter:

Der Hutmacher im Datendunst – ein surrealer Nachhall von Lewis Carroll.

Ausgestellte Werke der Verfasserin:

Der Hutmacher

Ein digitaler Dandy zwischen Traum und Code. Die Szene gleicht einem surrealen Karneval – Alice trifft KI, während Realität und Fiktion höflich miteinander anstoßen.

Ophelia im Datensee

Keine Tragödie mehr, sondern eine Pose. Shader simulieren das Wasser, die Blumen sind generiert. Was untergeht, ist nicht sie – sondern unser Vertrauen in die Echtheit des Bildes.

Renoir Revisited

Ein klassisches Tableau, neu interpretiert im Medium der Maschine. Wärme, Licht und Textur scheinen vertraut – doch das Werk verrät sich in seiner Perfektion: Schönheit ohne Zufall.

The Last Departure

Grand Central Station – eingefroren im Glanz der Jahrhundertwende wie auf einem alten Gemälde. Der Augenblick des Abschieds wird hier nicht gefühlt – er wird gerendert.

Der große Reset

Ein gigantisches Auge öffnet sich wie ein Gott aus Licht. Die Szene wirkt sakral, fast wie ein Endgericht. Doch es ist keine Zerstörung – sondern ein Update. Algorithmische Macht in liturgischer Kulisse.

Venus Erosion

Der Mythos zerfällt in Datenstaub. Die Venus bleibt erkennbar, doch ihre Form bröckelt. Schönheit wird zur Spur, das Ideal zur Simulation.

Medusa erwacht

Sie ruht noch, wie ein atmendes Denkmal. Aber das Schlangengeflecht vibriert bereits. Schönheit und Bedrohung, verschmolzen in einer digitalen Black Box.

The Observer

Ein Auge in einer metaphysischen Leere. Weder Beobachter noch Symbol, sondern ein isoliertes Artefakt. Was hier blickt, ist nicht mehr lebendig – sondern programmiert.

Split Vision

Zwei Seiten, ein Gesicht. Eine Hälfte fühlt, die andere rechnet. Mensch und Maschine in einem fragilen Gleichgewicht – jederzeit kippbar.

Strange Times

Dada trifft KI. Die Welt steht auf dem Kopf, aber mit System. Es herrscht eine neue Logik des Absurden. Chaos wird zur Ordnung – weil es berechnet wurde.

Time Traveler

Ein klassisches Porträt, das sich aus der Zeit löst. Der höfliche Blick gehört keinem Jahrhundert mehr. Er wandert durch Epochen – mit digitaler Haut und Interface.

Topsy-Turvy

Eine Alice-im-Wunderland-Szenerie durchzogen vom Geist Magrittes: Alles wirkt vertraut – und doch entrückt. Die Logik ist außer Kraft gesetzt, das Denken in der Schwebe. Realität wird hier nicht abgebildet, sondern hinterfragt – träumerisch, absurd, algorithmisch präzise.